作者 | 石灿

7月6日上午11点,出租车在贵阳市文昌南路与西湖路交叉口停下,我们径直走向斑马线旁的去茶山荔星甲秀店。门口堆着几只行李箱,几位来自外地的年轻游客正对着门头拍照发小红书,像是在完成一次奶茶版的“朝圣”。

我们在一楼吧台点单时,招牌产品“爆爆珠贵州铜仁抹茶”已售罄,只能改点其他饮品。等候时间超过二十分钟,我们只好先上楼。

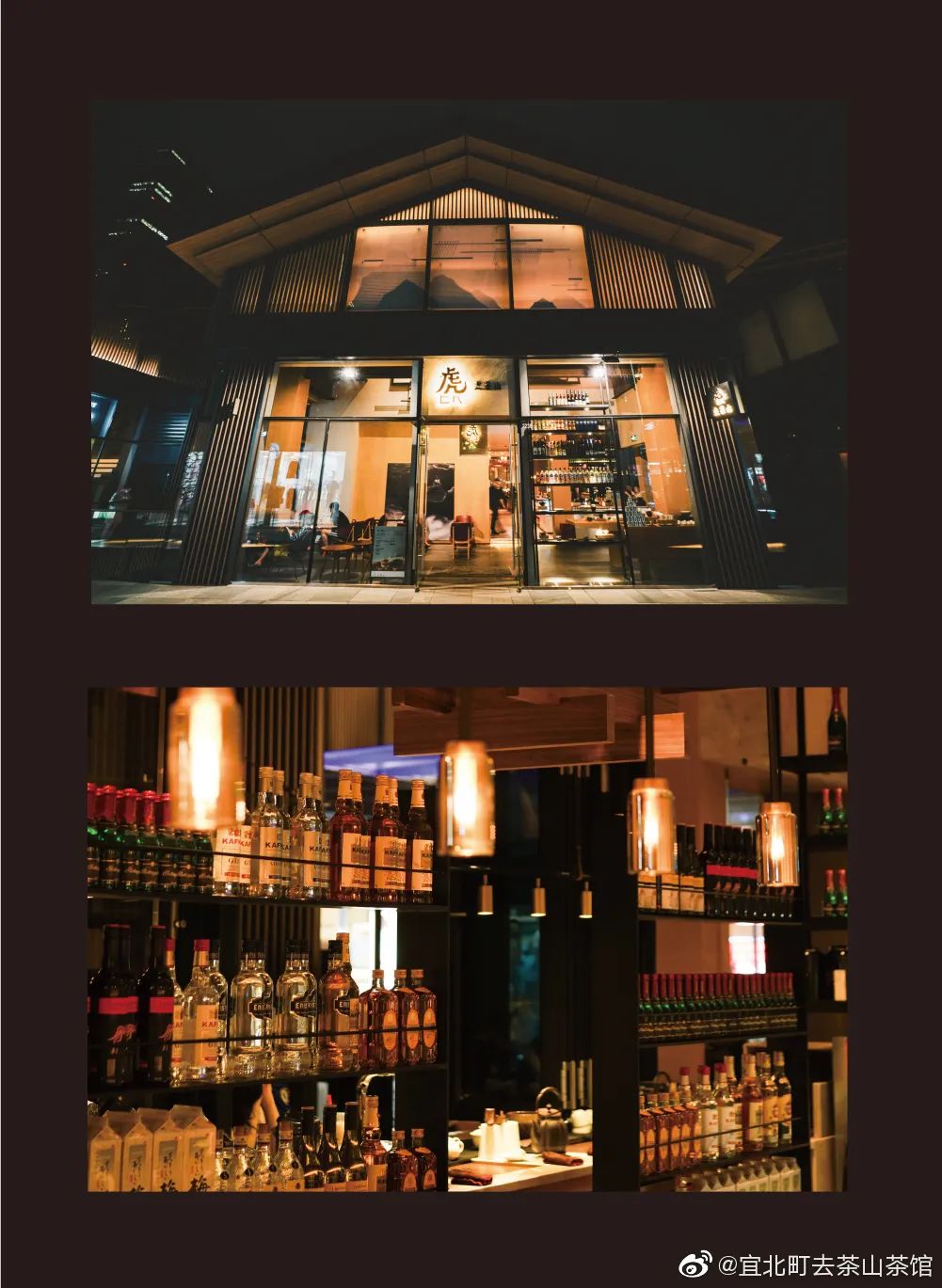

二楼是极简而古朴的装修风格,竹席从天花板倾斜垂落,耳边传来阵阵鸟鸣,让人恍若身处山林。散落的座位间,有人拍照,有人办公,有人闲聊带娃,一切松弛而自然。

去茶山把贵州的山野气息、青年精神和本土美学,统统泡进一杯奶茶里,塑造出一种兼具地域气质与当代品味的生活方式。它不仅成为贵阳城市文化的一部分,也被视为地方茶饮品牌突围全国市场的代表。有人称它为“贵州奶茶之光”“贵州茶饮之光”,甚至“西南奶茶之光”。

它长期偏安贵州贵阳,最近两年迅猛扩张。截至7月6日,去茶山在全国开设直营门店共53家,分别是贵阳22家、成都9家、深圳7家、重庆6家、上海3家、昆明2家、佛山1家、广州1家、杭州1家、南京1家。

去茶山门店数量分布图

6月5日,去茶山在南京的首店开售,首日单量爆满,有用户从点单到取餐,耗费6小时。我比较幸运,在贵阳用不到30分钟就拿到了点好的奶茶。而在距离贵阳1300公里外的去茶山杭州店,在7月6日中午12点,有2437杯奶茶排队制作中。

许多人好奇,去茶山是如何成长起来的,它在用户眼中的样子是什么样的?更让人疑惑的是,它与贵阳老奶茶品牌宜北町是什么关系?这篇文章,就是围绕这些问题展开的。

01.用户眼中的去茶山

对于许多贵阳本地年轻人来说,“去茶山”就像是这座城市给的一份新礼物。

祝小临(化名)说,她觉得去茶山和宜北町像是新旧两代的茶饮店:去茶山更健康,更贵州,也更年轻化,店面多变,设计舒适、自在,有点像过去贵阳人眼中的星巴克——既是喝饮料的地方,也是学习、办公、社交的场所。

她提到,有的门店还贴心地提供了电脑桌和桌面灯,适合安静坐下工作。一抬头,窗外就是贵阳街头的大树,窗内是满眼绿植和鸟鸣,设计得很用心,也很贴地气。

那种城市、自然、生活融合在一起的场景,可能在其他城市是奢侈体验,在贵阳却是日常一景。

去茶山的门店中,旁边就是贵阳著名景点甲秀楼

相比之下,宜北町整体显得保守许多。它像是老街巷子里的一家红茶店,外观不变,菜单也很熟悉,偶尔会有一些创新,早些年他们就推出了木姜子咖啡,但一直没火起来。直到今年,一些新品牌和连锁茶饮才开始主打木姜子做特调。

祝小临觉得,宜北町的存在感更像是一种陪伴,不是爆款,不张扬,但熟悉。不过,即便生活在贵阳,也很少有人会专程为了某个新品跑到某家老店去。

而对于外地游客来说,“去茶山”和“宜北町”的体验完全不同。

在小红书和抖音上,去茶山是一种热门打卡地。游客看到满屏的樟树、落地窗、温柔灯光、玻璃杯里的刺梨茶,会主动加入行程。

有人说:“来贵阳不喝一杯去茶山,总觉得这趟旅行少了点什么。”

他们坐在店里,看着窗外的山城风景,听着耳畔传来清脆的鸟叫声,觉得这个品牌不像其他城市连锁那么“商务”,反而更像一段真实生活。

至于宜北町,许多外地人并不熟悉。只有那些曾经来过贵阳、或多年前在这里读书工作过的人,会在路边看到熟悉的门头,停下脚步,推门进去。

他们记得那杯红茶拿铁的味道,也记得那个时候贵阳还没有这么多新茶饮。店还是那家店,菜单还是那个菜单,只是显得安静了很多,有种和时代错开的感觉。

一新一旧,一张扬一内敛,一个走向全国,一个扎在本地。去茶山与宜北町,在今天的贵阳各自守着不同的节奏,也接住了不同人群的情绪需求。对很多人来说,这不仅是两家茶饮品牌的区别,更是一座城市在时间里的两个面孔。

但在最初,他们同为一体。去茶山,源自宜北町。

早期,去茶山的头衔前还有宜北町

据相关媒体报道,宜北町最初由三位创始人创办,他们早年在外地的奶茶店打工,1998年回到贵阳创业,开始经营本地奶茶店。到了2000年,他们以“一杯TEA”的谐音为灵感,正式取名“宜北町”。随着品牌发展,创始团队一度扩充至六人。宜北町逐步确立了“现代茶馆”的品牌定位,早期客单价高达30元,被不少本地人称作“贵州星巴克”。

至于去茶山的雏形,早在2017年就已出现。从当年的微博图片中仍可看到其初代空间设计,与如今几乎一致。2018年中秋,宜北町推出一款“茶叶月饼”,实则出自“去茶山”团队之手。彼时,两者尚未明确区分,“一体两用”是当时的运营策略,资源共享、定位互补,均由同一团队运营。

直到2019年2月,宜北町的核心团队正式推出独立品牌“去茶山”,明确定位于高端茶文化体验,主打贵州原产地茶叶与非遗工艺,形象类似“星巴克臻选店”。由此,区别才逐渐显现出来。

但此时,他们仍是一家人。

02.2021,决定命运的一年

要真正看懂“去茶山”和“宜北町”的关系,必须回到2021年。

去茶山的商标,最早可以追溯到2015年8月13日,那一年,他们向商标局提交了注册申请,次年10月正式获批。申请方名为“贵阳唐茶会餐饮管理有限公司”,法人背后的实际控股人是王宇,联合创始人刘声健位列第二股东,监事叫陈可。

从那时起,每年都有不同类别的“去茶山”商标被申请注册,而2021年则达到了高峰,一年之内共申请了56个不同类别的商标。

这不是巧合。2021年正是去茶山与宜北町之间发生深刻转折的一年。

当年6月,在贵阳商场益田假日世界的一次访谈中,刘声健的出场title清楚写着:“宜北町联合创始人”和“宜北町去茶山茶馆创始人”。这也从侧面印证了一个事实:去茶山并非凭空而来,而是在宜北町的基础上孵化出的全新品牌。

更直接的转变出现在门店体系中。2021年秋天,贵阳多家以“宜北町”命名的老店同步更名为“去茶山”。

据媒体报道,有多家门店同时进行品牌切换,并在外卖平台订单中主动告知顾客,并附上优惠信息。一夜之间,商业事变。

事实上,早在这之前,刘声健派系的门店就已悄然更换招牌,新LOGO以简约三角山形为主,名称换作“去茶山”,图形干净利落,去除了“宜北町”原有的日式符号。

这一年,“贵州宜北町餐饮管理有限公司”也悄然成立。注册时间是2021年8月18日,仅一天之后,一位叫陈可的老面孔成为其最大股东。这个名字对于熟悉宜北町早期历史的人来说并不陌生——2004年,陈可就在贵阳南明区开出一家“宜北町红茶店”,一直延续至今,可谓品牌的共同缔造者之一。

再往前追溯,在王宇和刘声健控制的“成都宜北町茶叶有限公司”历史记录中,陈可的名字也长时间存在。直到2021年8月9日,公司更名为“成都甲秀茶山餐饮管理有限公司”,陈可、刘畅、王涛三名核心股权人退出,王宇、刘声健、杨玲玲三名核心股东成为新公司的实际股东,按照出资额度排列:王宇第一、刘声健第二、杨玲玲第三。

图片数据来自天眼查

2017年4月的一份声明显示,“宜北町”和“CreaTea”品牌的商标专用权归于贵阳唐茶会餐饮公司注册并拥有;到了2022年1月,两个名字的商标转移到贵州宜北町餐饮管理有限公司手上。

换句话说,宜北町的创始人团队,在2021年正式“分道扬镳”,品牌的股权结构被清晰切割,陈可一方获得宜北町,王宇一方拿到去茶山。

但这并不意味着宜北町的终结。

在去茶山走向全国、完成品牌焕新的同时,宜北町在贵阳本地依然保有一套完整的门店体系。只是这一次,控制权已从原团队转移至新的接棒人。

根据资料显示,陈可虽已于2025年6月末退出贵州宜北町餐饮公司,接力棒已经交到另一位名为陈梓豪的股东手中。陈梓豪不仅成为贵州宜北町的大股东,还调配了新的管理团队。

目前,贵阳多家宜北町门店依旧在运营,但实际控制权已呈现多元化格局。

7月5日,嗅态从多个渠道调查得知,宜北町CC Park店、海豚山海店、益田店、恒峰店、金源店、国贸6楼露台店、逸天城店、Createa 青云路店、未来方舟店、国贸1950店、花溪店、荔星店的背后操盘人仍为陈可;银海元隆店由王进负责经营,他目前也是云岩区宜北町新饮品店的主要负责人;Createa 小十字店与Createa 喀斯特广场店则归属刘畅管理。

宜北町恒峰店

截止2025年4月30日,宜北町在贵州共拥有20家门店,遍布贵阳、遵义、凯里。其中,贵阳最早的一家店,其营业执照可追溯至2004年1月,经营人正是陈可本人。

从门店数量与历史渊源来看,陈可与宜北町的联系始终紧密而深远。而陈可一方与王宇一方在2021年协商的细节,尚未可知,仍旧是迷。

如今,去茶山与宜北町已经在市场路径、品牌气质、经营理念上各自走向独立,是同一片市场中正锋相对的竞争对手。

03.新的叙事

面对新茶饮赛道“同质化严重、消费趋冷”的市场环境,创始团队选择以“去茶山”重新建立品牌认知,通过差异化叙事、地方文化嵌入、店型升级等方式,打出一张全新市场牌,聚焦中高端消费者与一线城市拓展,试图跳出宜北町已有路径的局限。

创始人王宇和联合创始人刘声健,其实一直在做的是同一件事:把他们对风土、情绪和茶的理解,从一个品牌移植到另一个品牌,只是名字变了,从“宜北町”变成了“去茶山”。

在宜北町时期,他们就已经开始尝试用饮品去承载地方的味道,把原产地的食材变成杯子里的风景。

那时候是铜仁的抹茶,是黎平的香禾糯,是贵州的刺梨,还没有那么多门店,也没有那么多人知道,但他们已经有了清晰的方向感——不是去制造一个标准化的品牌,而是要让每一杯饮品都有出处、有温度、有点意思。

到了“去茶山”,他们几乎是把这套故事、这套美学、这套感情,一件件搬了过去,连门店里播放的鸟鸣声、摆放的竹编灯和绿植,都延续了那种安静、有呼吸感的调子。

王宇和刘声健不太讲“数据规模”“新茶饮趋势”“时尚流行”等词汇,他们更常挂在嘴边的,是“用户洞察”“城市里的自然”“一杯好喝的水”“别打扰顾客聊天”。

去茶山贵阳荔星甲秀店

他们想做的不是让茶饮变得更热闹,而是让一个喝茶的瞬间,变得更像回家。所以你会看到,“去茶山”虽然看起来是个新品牌,其实背后是一条老路,是两个人用了十几年,一步一步走出来的旧路。他们没换方向,只是走得更远了一点。

有趣的是,这条“旧路”并没有真正被抹去。

表面上看,去茶山像是一个新品牌,其实它背后站着一支早已历练成熟的团队——他们来自宜北町,熟悉选址节奏、门店打法、运营细节。这些经验就像一套隐形系统,被完整搬到了新的舞台,成了去茶山快速起飞的助推器。

去茶山延续了宜北町的发展轨迹,也继承了其成长故事的脉络。

2000年至2008年,团队最初从传统的珍珠奶茶店起家,主要面向学生群体。

2008年起,开始转型为精品茶饮,深入贵州各地茶园采风,推出铁壶泡等体验项目,首次将贵州本地风味融入产品,顺应当时健康饮食的消费趋势。

2021年后,伴随贵州文旅热度上升,品牌走出本地,相继在全国各地拓展门店,并完成全面升级,从茶饮品牌转型为融合文化与体验的城市茶空间。

尽管在所有对外讲述中,他们几乎把“宜北町”这个名字从去茶山的叙事中完全隐去了,甚至让人误以为那个品牌已经彻底告别了市场,像是一次品牌重生后的蜕壳。

实际上,宜北町并没有消失,它至今仍在贵阳低调营业,保留着它原本的门店和部分忠实客群。

这种有意为之的叙事方式,既是一种品牌策略,也是一种精致的“断裂”。他们通过去茶山来重新包装和放大那套“地方风物+文化氛围+慢生活”的理念,把它推向更大的市场、更广阔的舞台,却很少提及最初的那个起点。

对懂行的人来说,这种“保留又抽离”的操作显得聪明而克制,但对普通消费者而言,多少带着一点误导。

毕竟,不是所有人都知道,那个如今在杭州、深圳、上海排队火爆的“去茶山”,其实是从贵阳某条街角、一家叫“宜北町”的老奶茶店,慢慢长出来的。

他们没有推翻过去,但也不打算让它太过显眼地站在当下的灯光下。这份“既是又不是”的处理方式,也许就是他们独特的经营策略:要让人喝懂那杯茶,但不一定要看清背后的故事线。

04.去茶山的时运

要更彻底地理解“去茶山”,就必须回到它的出生地——贵州。

和绝大多数连锁茶饮品牌不同,它不是从北上广深这样的消费前沿地带起家,而是生长在云贵高原腹地的贵阳。很多人对这座城市的印象,停留在山多雾重、节奏缓慢。

但近几年,贵阳正悄然变了模样。高铁通了,游客多了,新中产愿意留下,地方政府也在推动一批新消费品牌的发展。

去茶山恰恰出现在这样一个时刻,踩上了一个不动声色的风口。

从商业视角来看,去茶山并非传统意义上的“创业项目”。它的核心创始团队在20多年的积累中,已经通过宜北町积累下“再造一个宜北町”的能力与信心。于是,去茶山试图将贵州的味道、风物、文化、气候、美学,用一种更当代表达方式推向全国。

去茶山真正的突破,不止在于包装了贵州的地域特色,更在于它在极其现实的商业土壤中,找到了与市场缝隙的对接点。

贵阳并不缺连锁品牌,却稀缺像去茶山这样的本地创造力——一个既贴近土地,又充满现代感的商业表达。它的命名看似轻巧,实际上暗含着贵州地貌的质感与文化语境中的自然亲和:在这片山多水密的地方,去茶山是再自然不过的一句话,也是一种具有方向感的生活提案。

去茶山的空间设计和选址哲学,正是对这种地方感的回应。在这座依山而建、地势起伏的城市里,它没有一味追求统一的标准化装修,而是让每家门店根据不同地形、街区、社区氛围进行适配,形态各异,风格自由。

这种“去中心化”的设计策略,让每家去茶山都长出了属于自己的“贵州性”,或安静、或热闹,或藏在巷尾,或开在地铁站旁。店内大量使用木质、石材与绿植,既有山林之感,也符合都市青年对“自然生活”的想象。

但去茶山所承载的不仅是视觉和口感的地方体验,它背后更深的,是一种新一代贵阳青年对“本地认同”的重新建构。在传统印象中,贵州是一个资源不够丰富、经济不够发达的“边缘地带”,长久以来本地人才多外流,优质品牌也更易向外看。

然而,去茶山却从一开始就选择了与贵阳本地年轻人并肩而行,从原材料采购到品牌叙事,从设计语言到产品口感,都在尝试说一种贵州人能听懂、愿意认同的话。

这种在地化认同,并非陈旧的地域自豪感,而是与当代青年的生活方式、消费理念发生了真正联结。

故而,去茶山没有回避自己的出生地,相反,它不断强化与贵州的关系。菜单上写着刺梨来自安顺、抹茶选自铜仁,饮品名字用了当地话,灯具用的是黔东南的竹编。消费者能一眼识别它的“贵州味道”,但又不会觉得生硬。这些看似“非标”的元素被精心挑选与重组,逐渐形成稳定的供应链和标准化的体验体系。

贵州文旅的火热也成为推力之一。“村BA”“村超”“马岭河大桥”,在小红书和抖音轮番刷屏的这些景点和事件,把一拨又一拨游客送进贵阳,顺带也送进了去茶山的门店。

“来贵阳不喝一杯去茶山,总觉得这趟旅行少了点什么。”成为不少游客的共识。

去茶山也因此成了城市旅游体验的一部分,成为旅途中既能打卡又能补水的温柔中转站。

去茶山与贵阳文旅的共创合作

这背后,是一整套对“地方资源再组织”的能力,既依托贵州的山川地貌、人文风物,也体现了王宇和刘声健对产业标准化与品牌叙事的双重思考。

在一个讲求效率、周转、快速出杯的市场中,它反其道而行,做大店、做座位、做环境,甚至连背景音乐都设计成鸟鸣声。比起一杯随拿随走的茶,它想要的是一种可停留、可驻足、可被感知的“慢饮体验”。

当然,去茶山走到今天,也离不开贵阳这座城市的“耐心”。如果换一个更讲求ROI(投资回报率)、更看重速度的城市,可能这个品牌在第一年就被淘汰了。但贵阳不同,它允许品牌慢慢打磨。

总而言之,去茶山的崛起,是贵州文旅热潮中的一个自然产物,更是贵州在新消费领域的一次温和但有力的表达。从一杯“好喝的水”开始,它背后所承载的,是一个地方品牌如何在本土文化、产业能力和城市节奏之间,找到最适合自己的节拍。

这一切的背后,不只是一个品牌的崛起,更是区域产业精神的外溢,是地方与品牌、文化与商业在时代洪流中达成的某种同频共振。

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......